来源:央视

1940年11月29日,四季如春的昆明却非常难得地飘起了雪花,下起雪的昆明变得异常漂亮,11岁的梁再冰和8岁的梁从诫本想着要去雪地里好好玩耍一番,可是一大早就被父亲梁思成和母亲林徽因叫起来收拾随身行李准备搬家。

和他们起得一样早的还有很多人,但是这些人收拾的行李要远远多于梁思成他们一家,有像《四库全书》手抄原本等古书,也有像青铜器、陶器、殷墟出土的大量珍贵甲骨等国宝级的文物,件件都价值连城。

那么,既然这些东西如此贵重,这些人为什么不放在昆明,却选择在下雪天着急搬走呢?

原来,自1937年7月7日全民族抗战开始后,昆明就成为了中国的天然大后方。但随着日本侵华战争的扩大,中国的东部和南部沿海被日军封锁,国际援助的军火、石油、钢铁、医药等重要战略物资无法运到中国。

为彻底切断中国滇缅公路这条国际通道,日本人利用欧洲战场上法国沦陷的时机,直接出兵强行占领越南,不仅切断了滇越铁路,而且由于距离缩短,使得飞机轰炸滇缅公路和终点站昆明更加频繁。

住在昆明郊外龙泉镇的中央研究院历史语言研究所与中国营造学社等驻昆学校和科研机构,每天都在警报的鸣响中惶恐度日。

他们从内地迁徙到这个后方城市,已经将近两年了。可随着战火的扩大,本来以为安全的昆明,却变得越来越不安全了。

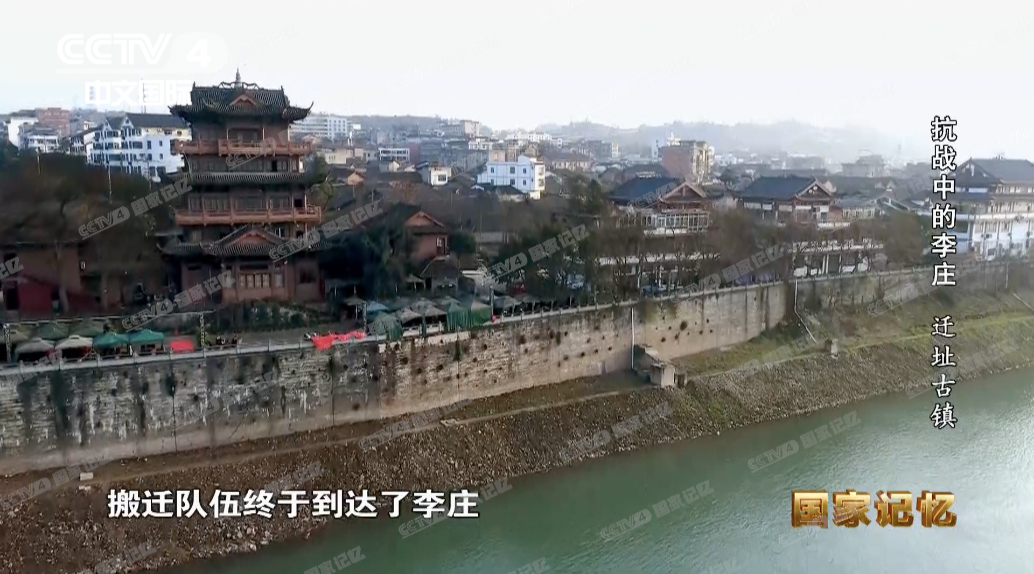

同济大学、中央研究院历史语言研究所、中央博物院筹备处等驻昆学校和科研机构经过商讨和考察,决定再度搬迁到四川省宜宾市南溪县李庄镇。

图:四川省宜宾市南溪县李庄镇所处位置

1940年10月,在崎岖的山路上,木炭车轰轰作响。同济大学的千余名师生,以及各种教学设备、物资等,分乘多辆汽车,最先开始了从昆明到李庄的搬迁。

在同济大学首先开始搬迁之后,中央研究院历史语言研究所,也就是史语所,中国营造学社等文化机构也开始分批陆续迁往李庄。梁思成作为史语所的通信研究员,同时还兼任中央博物院建筑史料编纂委员会主任,自然而然地要随着搬迁队伍一起迁往李庄,所以一大早,他就叫醒了自己的儿女和丈母娘。可正要出发的时候,意外却发生了。

史语所搬迁的行列中,有很多车上装载的都是书籍,这中间有中文书13万多册,外文书1万多册,中外杂志两万册,在当时,这相当于一个大中型图书馆。运送这些图书需要很多车辆,而在战时,要组织这么多车辆是一件相当困难的事。

当时,和林徽因一家四口一起同行的还有刘敦桢一家五口。

图:刘敦桢一家五口

为了搬迁顺利,当时严格限制了准载人数和准载重量,但还是出了不少问题。

第一批车队行程并不顺利,一辆在山区翻车,一辆在途中抛锚,不得不趴在山野草莽中暂且与虎狼为伴,林徽因等人乘坐的眷属车也无一例外地遇到了麻烦。

艰难的旅途持续了两个星期,包括有篷的家眷车在内的三辆汽车,经过了近两个星期的风餐露宿,沿途经过曲靖、宣威、毕节、叙永。一路受尽颠沛之苦,好不容易才安全到达了泸州的长江南岸。

而也就在这时,一个意外再次发生了。

就这样,克服重重困难之后,第一批人员和物资终于到达李庄。

特别值得一提的是:当时与搬迁队伍同行的还有中央博物院保管和携带的上千箱珍贵文物。由于这里面有许多是国宝级的故宫文物,这其中就包括著名的青铜器、陶器和殷墟出土的大量甲骨,所以对外做了严密的安全和保密措施。

合江门码头是当时宜宾最大的码头,南来北往的货物都要在这里装卸。

当时,迁运过来的轮船就是先停靠在这个码头。当轮船停靠稳当之后,再用大的木船靠在轮船边上,然后把这些装有文物的大木箱再搬上这些木船,最后才能运到李庄。

就在所有的箱子都快运上木船的时候,史语所的一艘木船不幸倾覆,船上运载的货物全部滚落于江水之中。

万分遗憾的是,落水的偏偏不是青铜器、陶器或甲骨,而是分装于各箱中的拓本、善本、书籍,尽管装箱时外部包了一层函套,但仍然全部被江水浸透。

1940年11月13日,傅斯年向在昆明主持装运工作的李方桂与石璋如发电,要求务必注意各方面的安全,以不损失文物和书籍资料为要。

正因为这样,傅斯年电请董作宾由李庄赶往宜宾,亲自组织指挥对落水书籍的挽救事宜。

结束了苦不堪言的旅途,搬迁队伍终于到达了李庄。

然而,人口不到3000人,面积不足1平方公里的小镇如何才能接纳那么多的外来人口呢?

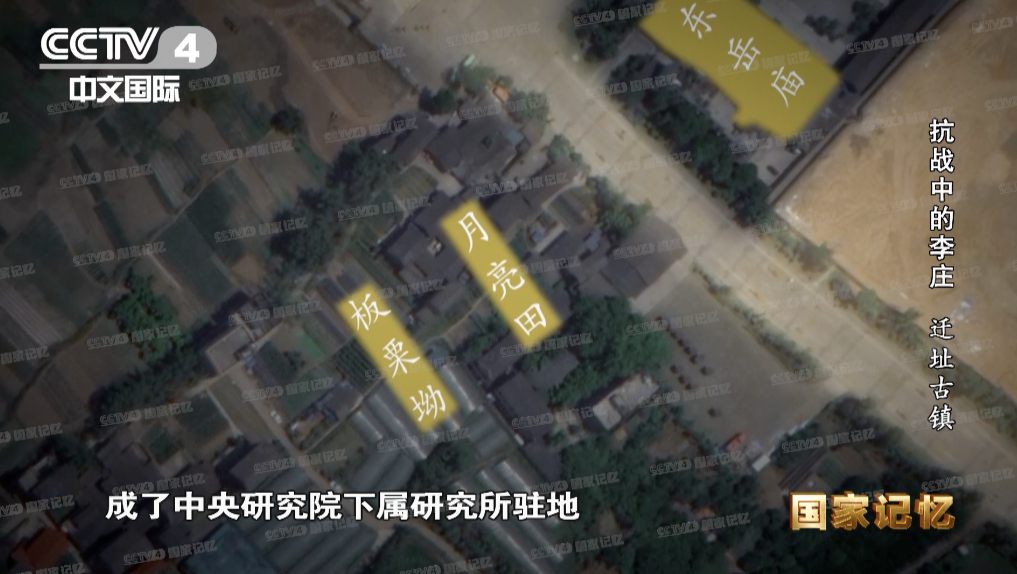

以李庄镇乡绅代表罗南陔为首的人首先想到了镇上的庙宇和祠堂。

当时,李庄有九宫十八庙之说,大大小小的庙宇和祠堂散落在镇上各处,可谓是香火兴旺。

面对罗家族人的反对,罗南陔把大家召集起来,跟他们讲道理。

在捐出家族的祠堂后,罗南陔又准备把镇上的寺庙给腾出来。

为了抗战大业和李庄的长远利益,罗南陔当时表现出了魄力和远见。可以说,罗南陔带头顶住了各方面的压力,为迎接学术机构的到来扫清了障碍。

在罗南陔的影响下,其他李庄的乡绅和村民们也都纷纷效仿,把自家能腾出来的地方全都腾给了刚刚迁来的师生学者。

就这样,四处漂泊的人们终于有了一个家。

李庄民众顾全大局的支持,为搬迁到李庄的各学术机构和文化学者提供了安定的环境,自此,他们不再颠沛流离,终于可以专心开展各自的研究工作了。

共产党员网 版权所有 京ICP备12024993号-1