来源:央视

1940年,当时的中央研究院历史语言研究所、社会科学研究所,以及中央博物院筹备处等单位,为了保护古籍文物不被战火摧毁,随同济大学之后,也搬迁到了四川宜宾的李庄镇。

图:李庄镇

可迁入不久,他们一路守护的文物却给他们惹上了麻烦。当时,李庄百姓们传说:这些外来人竟然会吃人!

在当时,许多李庄百姓都无意中看到过这些考古出土的人骨。除此之外,同济大学医学院在上人体解剖课时,也被当地百姓撞见过。

由于不了解学者和师生们的工作,这样的场面让百姓们大惊失色。很快,这群外来者成了百姓们唯恐避之不及的人。

随着误解越来越深,学者们已经很难买到必需的生活物资。同时,把外来者赶出李庄的呼声也越来越高。这时,一手促成中研院等各机构迁入李庄的罗南陔站了出来,提出:“人骨头引起的事件,就应该用人骨头去解决。百姓们认为很神秘,就把它公开,让百姓们看个究竟。”堵不如疏,罗南陔的建议得到时任中研院代理总干事傅斯年的赞同。于是,迁入李庄的各个机构负责人商议,尽快为当地百姓筹备一场科普展览。

图:傅斯年、梁思成、李济、李桂芳合影

为了把展览做大做好,学者们拿出了手里压箱底的文物。有考古出土的甲骨、人骨架,还有宫廷里的珍宝,兵器甲胄,甚至大型青铜器都搬了出来。琳琅满目的国宝让百姓们看得瞠目结舌。

自此,误解变成了理解,传言就此不攻自破。但学者们想要在李庄安心地做学问、搞研究,真正的考验却才刚刚开始。因为在此时的西南后方,由于连年灾害和逃难人口涌入,正面临着物资紧缺的困境。

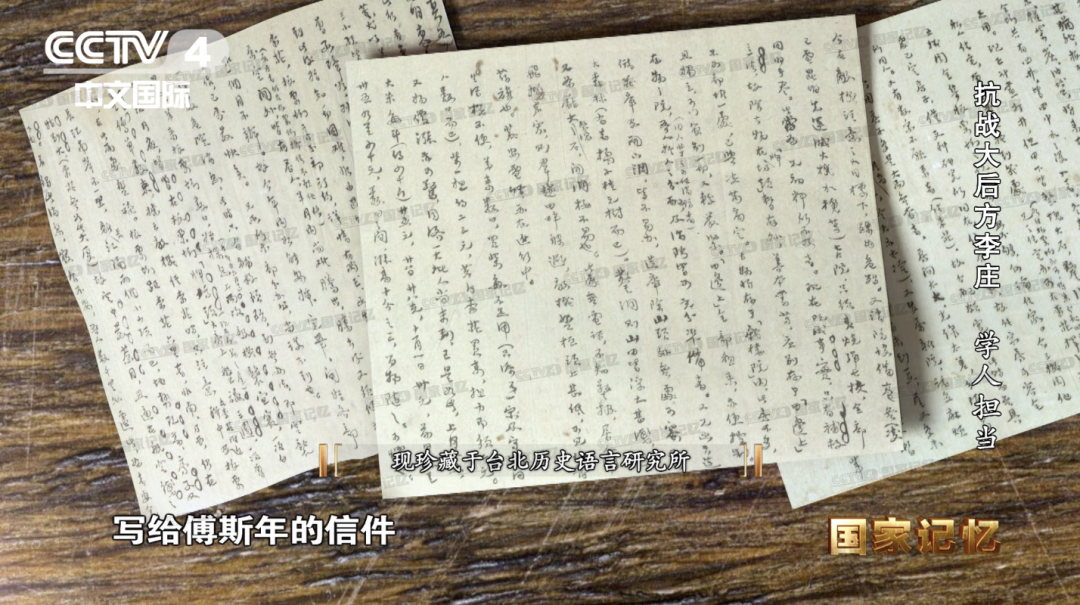

这封信,是那一时期身在李庄的考古学家董作宾写给傅斯年的。

信中写道:“上月二十五,大米每斗(约四十斤)二十五元,二十八日二十八元,十一月一日三十元。前日涨至三十五乃至四十元,数日之间,高涨十分之三,百物随之,可惧也。”

飞涨的物价让一直以研究为生,全家老小靠薪金过活的学者们,面临着巨大的生活压力。一个金表价值多少,一支钢笔又能卖多少钱?成了当时人们都在关注的问题。

在李庄的生活虽然清苦,但学者们却无比珍惜这来之不易的安宁,对身上所肩负的中国历史文化研究重任,不敢有丝毫懈怠。这其中,作为史语所的考古大家,董作宾正带领学者们夜以继日地工作,他们的目标是编撰出一部有关殷商时期历法的著作。计划将此前殷墟出土的两万多片甲骨梳理出一个系统来。根据甲骨上的内容,重现殷商时期的历史面貌。

图:董作宾正在做研究

可由于长期的物资短缺,加之繁重的研究工作,营养不良和疲劳让一个又一个学者病倒了。

起初,在史语所刚刚抵达李庄不久,就在驻地建起了一个小型医务室,可这样一个建在山坳里的医务室很快便形同虚设。

全民族抗战爆发后,中央博物院筹备处的李济,押送国宝文物来到西南后方。虽然一路历经艰辛,但也算保全了一家平安。可万没想到,1940年,年仅14岁的小女儿突然患病,因得不到药物治疗而病逝。两年后,大女儿又在李庄一病不起。

由于缺少对症的药品,李济的长女在李庄病逝,年仅17岁。接连失去两个女儿后,李济便把自己埋在了书稿和文物中,沉浸于繁杂的研究工作,希望能以此来忘却悲痛。

图:李济一家

作为一名父亲,李济在这场战争中没能保住他两个心爱的女儿,可作为中博院筹备处的负责人,随他一路漂泊的几千件国宝文物却没有一件丢失损坏。除此之外,他还写成《殷墟器物甲编·陶器》等著作,为中国的历史文化研究做出了卓越贡献。

与此同时,在董作宾和同事们的不懈努力下,甲骨学史上具有里程碑意义的巨著《殷历谱》在李庄成书。各个研究所也在这一时期孕育出了一大批横跨考古、历史、社会学等领域的扛鼎之作。

在李庄的数年间,从抗战的炮火硝烟中迁徙而来的学者们,不忘一个读书人为民族文化播火传薪的担当,他们凭着中国学人重道轻贫的风骨,与贫困、饥饿和病魔抗衡,潜心研究,著书立说,在看不见硝烟的战场上,他们用自己的方式,让中华文脉在中国西南边远小镇绵延发展,从未断绝。

共产党员网 版权所有 京ICP备12024993号-1