海底万物的声音穿过重重水波,传递给我们,就像一道道密码。这些在常人听起来神秘而枯燥的声音,在水声科学家看来,却是重要的战略资源。

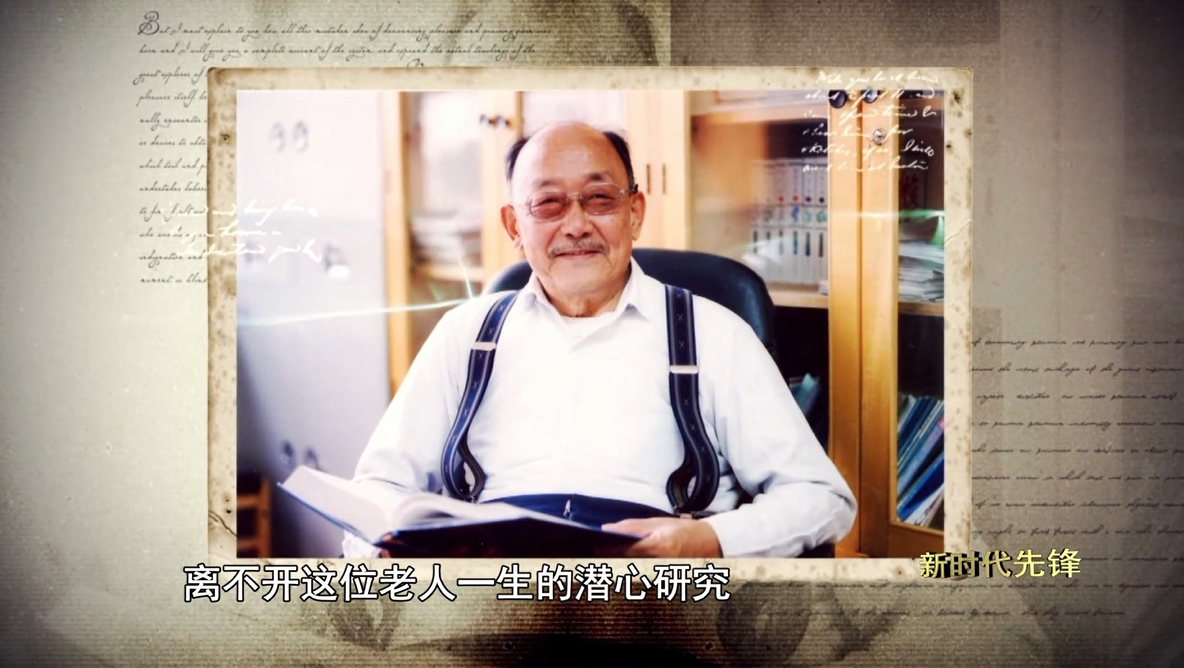

如今,我们能听懂并利用这些来自大海的声音,离不开这位老人一生的潜心研究,他就是杨士莪。

“莪”,一种生长在水边的草本植物,生命力顽强。1931年杨士莪出生在天津,从小在战乱中流离辗转,练就了如莪草一般顽强不屈的性格,也在他心底埋下了一颗报国强国的种子。

1950年,新生的人民海军急需人才。正在清华大学物理系学习的杨士莪,提前结束学业,加入大连海军学校(现海军大连舰艇学院)担任教师。1952年,国家筹建中国人民解放军军事工程学院,简称“哈军工”,杨士莪又一次打起背包,奔赴冰城。那些年,从普通物理到天文测量,再到海道测量,年轻的杨士莪一次次改换专业,一次次从零开始。

二战期间,海洋成为世界军事力量角逐的主战场,各国的水声学研究发展十分迅速。1957年10月,杨士莪被紧急调派到苏联,进修水声学专业。长期以来我国有海无防的困境,让杨士莪感到了自己研究方向的重大意义。但真要做起水声学研究,却是困难重重。

后来,杨士莪在日记中写道:“真正尖端的东西,想从国外学、从国外买,都是不可能的。只能自己干,这就是一个国家、一个民族的骨气。”

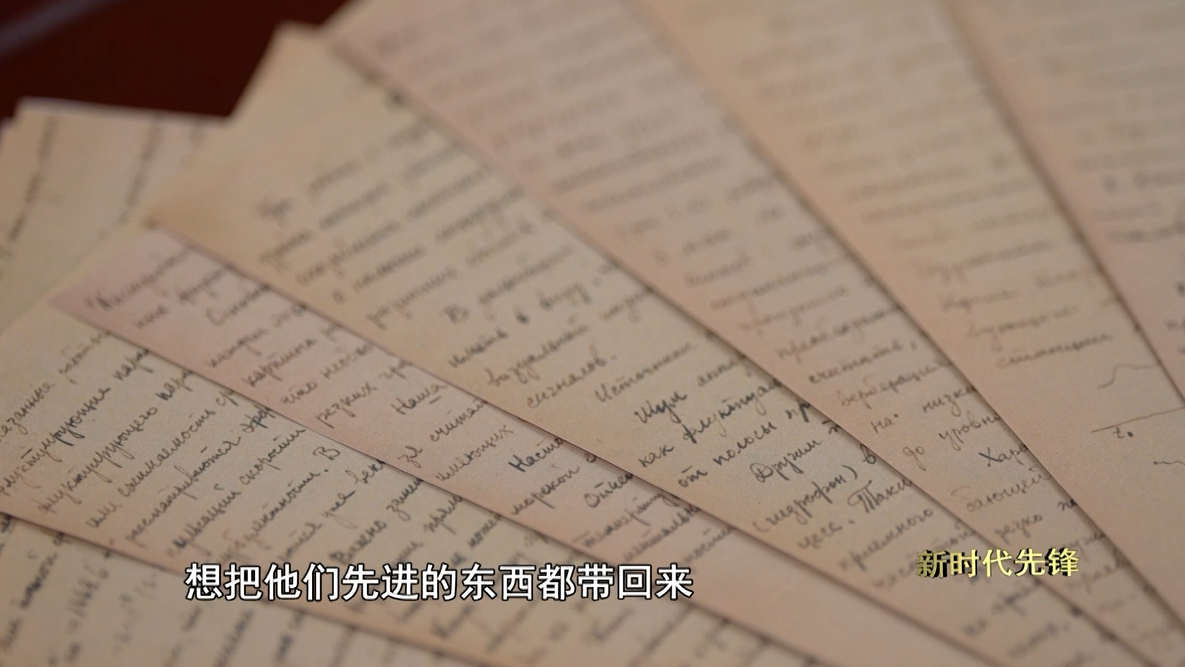

在哈尔滨工程大学的哈军工纪念馆里,珍藏着一组用四国语言记录的科研文献手稿。这是杨士莪苏联求学期间,在图书馆废寝忘食,认认真真手抄下来的。

1960年,学成归来的杨士莪一回到哈军工,就建议要改变现有的单一声呐专业,建立覆盖水声物理、水声换能、水声设备的水声工程专业。

杨士莪带领团队,开始了艰难的科研跋涉之路。没有专业老师就自主研究,没有专业教材就自己编写。翻期刊,查字典,边学边教,建立起全国首个理工结合、为国家战略服务的综合性水声工程专业。

1970年,杨士莪带领的科研团队接到一项重大国防任务,承担“东风五号”洲际导弹全程飞行试验落点水声测量。这是中国第一代洲际导弹,试验靶场就选定在了公海大洋区域。如何向世界证明,中国的洲际导弹具有精确打击目标的威慑力呢?杨士莪需要在8000多公里外的海上铺设一张巨大的隐形“靶纸”,准确测量弹头落点位置。

作为总设计师和组长,杨士莪带领团队在实验室、海上等环境中,用手枪、步枪、炮弹等进行击水声试验。然而,成百上千次的测量和试验后,浮标系统始终无法精确测出爆炸位置。

以往的水声经验不可行,怎么找到一种新的方式为导弹落点定位?有人提出了“坐底声呐”的方案,把声呐设备投放到试验要求海域的2000米海底固定,传输信号。这个异常大胆的方案一提出就引发了大家的质疑。

历经无数次试验,无数次失败,1976年,杨士莪和团队终于完成“坐底声呐”总体方案。然而此后不久,一份通知让所有人措手不及——导弹溅落的位置更改至另一处海域,海深也由2000米改为5000米。在当时的技术条件下,这意味着“坐底声呐”方案彻底废弃。而此时,距离系统开始设计已经过去了整整6年。

重新设计,重新研发,两年后,杨士莪带领团队再次拿出了全新的船载水声测落点技术方案。

1980年5月18日,我国首型洲际导弹“东风五号”在酒泉卫星发射中心点火升空,飞跃8000公里后,在预定海域精准击中目标。排山倒海的水声向世界庄严宣告,中国打破了超级大国对洲际战略核武器的长期垄断。

“东风五号”任务的完成,让世人看到了水声工程专业的巨大能量,我国的水声学也迎来了一个稳步发展的时期。然而,在杨院士的心里,还始终有一片让他牵挂的海,等待着他去探索。

早在1959年,杨士莪28岁时,就参与了一次中苏联合南海水声考察。可由于国内没有水声设备,考察几乎全部依靠苏联。杨士莪在内心告诉自己,中国的海洋,要由我们自己考察。

1984年,杨士莪向国家有关部门申请,开始探声南海的筹备工作。十年后,1994年5月,悬挂着五星红旗的水声科学考察船驶入南海,中国水声界迈出了独立自主探索深海的第一步。这一年,杨士莪已经63岁。

长时间在海上试验,淡水告罄,他和同事们把漂着油污的压舱水烧开了喝;仓库里只剩下一点米和盐,他就和大家白天做试验,晚上打鱼补充供给。经过35个昼夜的奋战,杨士莪带领团队获取4800海里数据,建立首个南海声场模型。

2016年,85岁高龄的杨士莪被授予“终身奉献海洋”纪念奖章。很多人都认为,他该歇一歇了,但杨士莪舍不得离开科研和教学一线,只要身体允许,他还是坚持参与海上试验。有一次,学生们晕船厉害,吐得昏天暗地,为了鼓励大家,杨士莪站在甲板上唱起了歌。

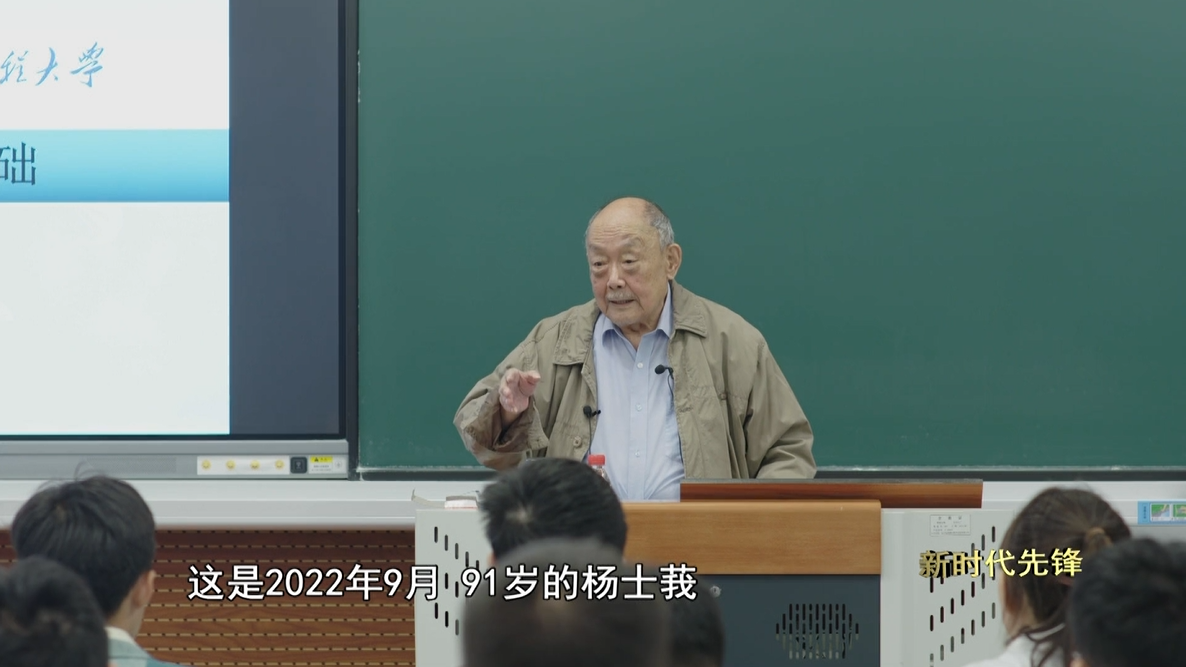

2022年9月,91岁的杨士莪给学生们讲开学第一课。直到耄耋之年,他仍然坚持站着给学生们上课。这位“90后”院士,70岁时学会了用电脑打字,80岁时开始学习计算机编程,92岁时仍坚持自己给研究生批改作业。

2024年3月19日,杨士莪院士因病逝世,享年93岁。弥留之际,他用尽力气留下了自己对未来科研工作的设想建议。

共产党员网 版权所有 京ICP备12024993号-1