都说每一个成功男人的背后站着一个伟大的女人,马克思也不例外。尤其是像他这样一生流亡奔波、穷困潦倒,只为心中的革命事业和崇高理想不屈不挠的人,若没有一个懂他、爱他、理解他、支持他的人在身边,我们可能真的无法想象。

我们现在至少可以欣慰地说,在爱情上,马克思是幸运的。他与一生挚爱燕妮相识于年少时,青梅竹马、情投意合。他们的爱情或许并不惊天动地、刻骨铭心,也曾为明天的柴米油盐发过愁,但十九世纪的苦难和硝烟都吹不散他们之间的相濡以沫和情比金坚,真的惟有生老病死才真正将他们分开了。

都说患难才能见真情,今天,我们生活日渐富足,选择也日渐繁多,却常常走着走着就散了。粗浅的爱情敌不过富贵荣华,跑不赢似水流年。试问,如果有一个人能在你最贫穷、最一无所有的时候不离不弃,那还有什么矫情的理由与他/她分道扬镳呢?今天,我们就来聊聊伟人马克思的爱情与婚姻。

如果让现代爱情专家来评评马克思,他可能是个追女孩的高手。在一段感情中,你能想到的障碍,比如说年龄的差距、异地相处、门不当户不对、经济基础不牢靠,全都被马克思撞上了。燕妮比马克思大四岁,所以马克思谈的是个板上钉钉的“姐弟恋”。

实际上,十九世纪的德国社会并没有我们想象的那么开放、那么通情达理,马克思和燕妮的爱情也并不被人看好,包括双方的家人。一方面,可能因为门第的差距,燕妮的哥哥始终认为她应该嫁一个中尉或是有爵位的贵族;另一方面,家长的看法总归是更加务实一些,当时的马克思只有18岁,尚在求学阶段,一个未立业的男人没有任何经济基础来照料未来的新娘。那时的德国人和我们现在大多数人一样,认为在找到职业支撑家庭之前,根本不应该考虑结婚的事。除此之外,“姐弟恋”在当时也被认为是可耻的,这违背了世人对男性身份标准的固有看法,以及两性关系的规范。因此,两人的爱情被双方家人解读成了一种少见的、强烈的叛逆行为。

后来有个有意思的说法,说在所有激进的革命观念和共产主义理论真正形成之前,卡尔·马克思就用求婚首次反对了19世纪的资产阶级社会。

后来,我们都知道,有了马克思的努力和燕妮的通达,这对年轻人最终还是突破社会偏见,牵手成功。但从确立恋爱关系到结婚这一路,他们俩走得并不顺风顺水。

马克思不在特里尔读大学,因此他与燕妮经历的是今天爱情宝典里特别不推荐的选项——异地恋。这是一个非常大的考验。马克思读大学期间,很少回家,与燕妮一年都见不上几面。这对年轻情人维系感情的主要工具,你肯定猜不到,那就是写信。

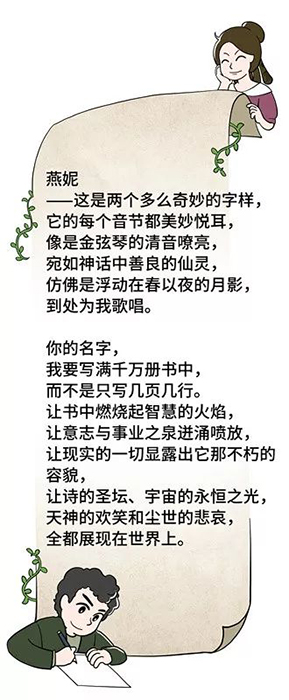

在那个没有电脑、没有手机,发不了微信,上不了微博,也没有办法FACETIME的年代,马克思为自己心爱的姑娘写下了无数篇充满爱意、激情洋溢的诗歌,被后人编成两本《爱之书》和一本《歌之书》保留了下来。这些诗歌燕妮终生保存着,他们的女儿劳拉后来记述说,“父亲并不看重那些诗歌;但每当父母谈起它们,总是开怀大笑这些年轻时的荒唐行为”。

实际上,当你真的走进马克思的诗歌世界,你会被他磅礴大气的文字所折服,读着读着似乎就能感同身受地体会到他对燕妮那炽热而真挚的感情。比如,他是这样写的:

面对着整个奸诈的世界,

我会毫不留情地把战挑,

让世界这庞然大物塌倒,

它自身扑灭不了这火苗。

那时我就会像上帝一样,

在这宇宙的废墟上漫步;

我的每一句话都是行动,

我是尘世生活的造物主。

这些诗句虽然看起来很稚嫩,但字里行间除了漫溢的对燕妮的爱之外,还有很多闪烁的思想火花,为未来他走向哲学、走向思辨打下了非常坚实的基础。其实,马克思与燕妮的通信习惯一直保留着,直到他们结婚数十年以后,依旧不间断地写信。终于,在沉闷的19世纪四十年代,两个年轻人的爱情像百花园中的牡丹,含苞待放,迎来了姹紫嫣红的明天。